研究の全体構想

本研究は、幕末から明治にかけた北奥羽地域の、民衆の「音」や武士階級の「楽」など、音楽に関わる諸相に注目し、移行期の社会と文化について、グローバル化の視点も加えて考察しようとするものである。士族層から民衆までの広い階層を対象とし、①地域の多様な民衆芸能の「伝統(=音)」生成を社会体制変容の中に捉えると共に、②奏楽を担った士族層の邦楽素養(=楽)と近代以降の洋楽普及への影響関係を明らかにする。さらに③箱館開港の影響下にあるこの地域の「北からのグローバル化」により、地域文化がどう変容し、新たな文化創出につながったかを分析する。 音に関わる感性の視点から、歴史の中の人間像の変化を分析・総合する複合的文化論を目指しており、社会体制変化の背景にある文化の連続性について考察することが最終目的である。

メンバー紹介

活動紹介

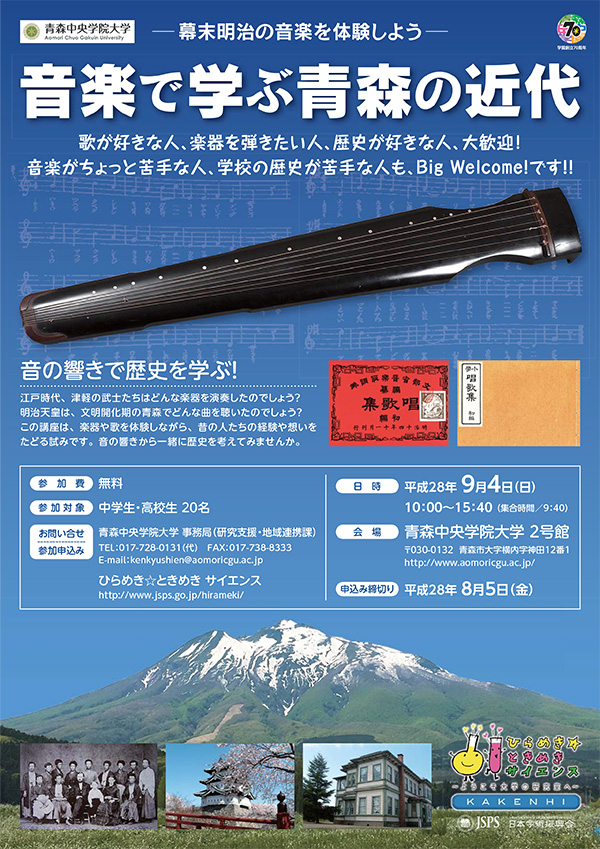

本研究の活動内容はブログでご紹介をしていきます。音の響きで歴史を学ぶーひらめき☆ときめきサイエンスより

シンポジウム@筑波大学(2015.10.17-8)

着々と(ひらめき☆ときめきサイエンス)

ひらめき☆ときめきサイエンス@青森中央学院大学part1

第8回-東アジア<霊性>・<平和>研究会

2016年度『<霊性>と<平和>』第2号

Asian Studies on the Pacific Coast (ASPAC), conference 2016

Asian Studies on the Pacific Coast (ASPAC), conference 2016発表要旨

業績

のちほど公開いたします。イベント開催

関連する科研成果

弘前藩における「音」文化の成立及び「楽」思想の形成と近代への展開

本研究は、近世の津軽地方において、音楽がどう人々の生活に関わったかを明らかにし、近代以降の日本文化への影響を考察するものである。その第一歩として、本研究期間においては弘前市立弘前図書館所蔵資料を中心とした関連資料の悉皆調査および発掘を行い、藩校稽古館蔵書目録中の和算関係資料など、表面的には「音楽」とでてこない資料も含めて、奏楽関係資料を多数収集した。これらは音楽に関わる活動を包括的に描く上で示唆に富む成果である。また近代以降についても旧弘前藩士族の活動記録を発掘し、今後の展開の基礎を築くことができた。

近代東北の西洋文化受容と国際交流-津軽のメソジスト派宣教活動を中心に-

本研究は、日本の近代化の過程において、東北地方がどのように西洋文化と向き合ったのかという問題を、宣教師の活動を中心に考察していこうとするものである。本研究期間においては、プロテスタント、メソジスト派マイクロフィルムの宣教師文書調査解読、及び本研究に於いて中心的研究対象であった宣教師ジョン・イングの出身地を中心とする現地調査を行った。その結果、これまで知られていなかったイング晩年の様子など、その人物像を描く史料を発掘した。また明治初期に津軽地方からアメリカに留学した人物たちの活動歴や彼らが残した一次史料を掘り起こすことができた。これにより、明治初期の津軽地方を中心とした、東北の西洋文化受容及び国際交流の様相をより明らかにできたと考えている。

近代東北地方における西洋文化受容の研究ーメソジスト派宣教活動を中心にー

本研究は、日本近代化の過程において東北地方がどのように西洋文化と向き合ったのか、キリスト教宣教師の活動を中心に考察しようとしたものである。本研究期間においては、メソジスト派の宣教師文書や女性宣教師の影響力を示す史料解読、および津軽地方に強い影響力を残した宣教師について、アメリカ・インディアナ州での史料調査を行った。 メソジスト派の婦人宣教師の活動および津軽地方におけるその影響力については、弘前女学校の史料を中心に収集、解読、考察を行うと共に、弘前市立図書館所蔵の和徳小学校史料など、明治期の教育史料を併せて解読することにより、明治20年代から30年代にかけての津軽地方におけるメソジスト派女性宣教師の影響力についての考察をまとめた。 また、アメリカで発掘した新資料は、津軽地方への西洋文化導入に大きな役割を果たしたジョン・イングの自筆書簡、あるいはイングが日本や中国滞在中に母国の宣教雑誌などに投稿した記事などである。これまでその存在をまったく知られていなかった、貴重なものであり、これらの資料を解読・翻訳することにより、これまで一方的に日本人サイドからの視点のみで語られてきたイング像に新たなイメージを加えることができた。特に自筆書簡は、宣教師や教師としての職責以外のイングの本音を示唆する内容を含んでおり、宣教師のあり方を考えさせる内容となっている。 以上の研究経緯により、本研究期間内では、津軽地方を中心として、文明開化期の地方における文化受容の多様な姿の一端を明らかにできたと考えている。